01.12.2021

Материал опубликован в № 8 печатной версии газеты «Культура» от 26 августа 2021 года

Жили-были в Ленинграде четыре поэта: Ося, Женя, Толя и Дима… Продолжение этой былинной истории знают все любители поэзии. Иосиф Бродский стал нобелевским лауреатом, Евгений Рейн получил все мыслимые премии в России, Анатолий Найман стал просто умным человеком, а Дмитрий Бобышев остался тем, кем и был, — одним из самых ярких поэтических имен оттепельного ренессанса 60-х годов.

В истории отечественной поэзии он один из немногих, кто, выбирая между классикой и барокко, выбрал последнее, унаследовав традицию Державина. С 1979 года Дмитрий Бобышев живет в США и часто приезжает на Родину. Только что в издательстве «Пальмира» вышла его книга «Февраль на Таврической улице. Стихи ранних лет». Мы поговорили с Дмитрием Васильевичем о жизни в эмиграции, ностальгии, поэзии и о том, чему его научила дружба.

— В ваших стихах почти нет этой вечной ноты русской эмиграции, той цветаевской «особенно рябины». Вы не чувствуете тоски по Родине?

— Когда я оказался в Америке, новизна настолько захватила меня, что про ностальгию я вспоминал только с насмешкой. Березки? Да вот они — белые, гладкие, сытые, посаженные на лужайках по три, как «Три сестры» Чехова. Им тут хорошо, хорошо и мне. Но со временем мне захотелось чего-то знакомого, если не родного. И я его находил, но не в Америке, а в поездках по европейским столицам. То тут, то там встречались какие-то архитектурные цитаты, знакомые по Петербургу (название «Ленинград» я умственно отвергал), городу, которого я уже никогда не увижу — так я был уверен. Злобное словечко «никогда» мучило буквально, как ворон у Эдгара По. Но как только началась перестройка и я решился навестить родной город, ностальгия исчезла тут же, как рукой сняло! На это есть хорошая английская присказка: Never say never.

— Вы ощущаете метафизическую разницу между североамериканским пространством и более привычными нам европейским и азиатским?

— В Петербурге (тогда еще Ленинграде) я вырос на Таврической улице в квартире с окнами в сад и на дворец князя Потемкина, ходил в школу, огибая дом с Башней символиста Вячеслава Иванова. Слева виднелась барочная громада собора Бартоломео Растрелли, впереди строгий фасад Смольного института Джакомо Кваренги. Одно время снимал комнату на Невском, в угловом доме над Аничковым мостом с клодтовскими конями. А уезжал из комнаты на Петроградской стороне, с окнами, в которых поблескивал шпиль собора Петропавловской крепости с ангелом наверху. Золоченый ангел в окне — самое ценное из того, что я потерял в жизни.

Вместо ангела я увидел вздыбленное до неба пространство нью-йоркской гавани. Оно поражает новоприезжих и вызывает бурю переживаний, смесь тревоги и надежды. Среди небоскребов я бродил в эйфории и видел их рукотворную суть, не испытывая подавленности. Наоборот, я с ними взлетал, ощущал колоссальный драйв.

Впрочем, даунтаун в Чикаго не менее внушителен, чем нью-йоркский. Это Средний Запад, где я окончательно поселился. Я живу в сдвоенном городе Шампейн-Урбане, «городе больших деревьев», расположенном вокруг огромного Иллинойского университета. Кампус очень красив, в центре — зеленый луг, обсаженный деревьями, так называемый Квад, вокруг старинные здания, только корпус Иняза выглядит современно. В нем я проработал более 20 лет.

Наш небольшой и очень удобный дом, где мы живем с моей драгоценной Галиной Романовной, приглянулся нам из-за сада и овальной лужайки, окруженной высокими туями, которые создают отдельный покойный объем с клумбой посредине и цветочной вазой на возвышении. Собственность примиряет и связывает меня с местом, где я пустил корни. Это и есть тот пуп земли, где я по вечерам медитирую, наблюдая за плясками светляков. Такова моя метафизика.

— Вы уехали в 1979 году. Как, на ваш взгляд, развивалась русская культура все эти годы?

— Я уехал, и за мной захлопнулись двери. Эмиграция прекратилась. «Ограниченный контингент войск» вступил в Афганистан. Оттуда пошли цинковые гробы. Телефонная связь с родными и друзьями стала прерываться. В России наступила стагнация. Пустые полки в магазинах. Черненко, Андропов. Прекратился обмен письмами. Отлов прогульщиков на улицах. Горбачев. Чернобыль. И наконец, гласность! Как только я почуял, что меня там не арестуют, я рискнул и полетел на побывку к матери. Прибыл в Пулково-2 через Хельсинки 31 декабря 1988 года, как Дед Мороз, увешанный подарками. Новый год встретил дома на Таврической улице. И началось: ввалилось телевидение, натоптали, напугали домочадцев. А через пару дней я выступал от Фонда культуры в помещении Городской думы. Зал был полон. Я читал «Русские терцины» — впервые тем, кому они адресованы. Атмосфера была, как в Феврале 17-го, революционная. В общем, «процесс пошел». Каждый год я летал попеременно то в Петербург, то в Москву, много выступал, давал интервью, делал доклады на конференциях, участвовал в конгрессе соотечественников, который совпал с путчем ГКЧП, читал курсы лекций в двух университетах, издал две книги мемуаров и три — стихов. И что из этого вышло? Перестройка свернулась, наступила другая жизнь.

— Вы часто говорите, что не хотели славы. Как вы ее понимаете? В чем разница между культом и культурой? Чего в России сейчас больше?

— У меня был на эту тему спор с Бродским. Я сказал, что чем такую славу, как у Евтушенко, лучше иметь репутацию в узком кругу. А он ответил, что предпочитает славу. Вот каждый и получил свое.

Я вырос в тени кумиров и их культов, насаждаемых сверху. И так же сверху кумиров свергали, а их культы разоблачались. Но появлялись новые и новые. Есть они и в литературе. Культ Толстого давно увял, люди устали от нравоучений. Культ Достоевского неустанно подвергается критике, и это пускай, его не убудет. Культ Чехова? Только как драматурга, да и то на Западе. Прочно держатся лишь двое — неоспоримый Пушкин и почти неоспоримый Бродский. Им воскуряются фимиамы, малейшая критика подвергается осуждению. Футуристы их сбросили бы со своего парохода. Чем меньше культов, тем больше культуры.

— Вы верите в литературное бессмертие?

— Истово верю, что буквы и слова превращаются в текст, а текст — в человека, и, наоборот, человек превращается в текст. Пока живу и пишу, я вижу себя в этом промежуточном состоянии. «Человекотекст» — так я назвал тетралогию своих воспоминаний. Да, верю, иначе б не писал…

— Почему, выбирая между Пушкиным и Державиным, между «Арзамасом» и «Беседой любителей русского слова», вы выбрали второй вариант?

— По непонятной мне самому склонности я всегда болею за слабую команду и потому частенько проигрываю…

В 60-е годы, «духовной жаждою томим», я брел по замусоренному пустырю советского новояза, и мне хотелось припасть к истокам. По сходной причине рассказчик «Матренина двора» не захотел жить в поселке с уродливым названием Торфопродукт. Истоком для меня стал церковнославянский. В то время он считался мертвым языком, над ним пошучивали, как порой озоруют школьники в кабинете анатомии. Да, это костяк, думал я, — но костяк живой, на котором держится мускулатура речи. Это язык молитвы и литургии, на нем человек говорит с Богом. И этот же высокий строй я находил в поэзии Державина, в его великой оде «Бог», — как раз в том, что игнорировало идеологическое литературоведение. Державин был им интересен лишь как предтеча Пушкина. А тогда, 200 лет назад, происходило то же самое, что и сейчас: борьба литературных идей, школ, группировок, если хотите, тусовок. Нельзя утверждать, что команда «Арзамаса» была подавляюще сильнее «Беседы», у которой, помимо Державина и триады Шишков, Шихматов, Шаховской, были еще Крылов и Грибоедов. Борьба была острая. Заметили, какие антипушкинские выпады есть в «Горе от ума»?

Но теперь не существует альтернативы: или — или. И я отвергаю смешную идею, что кто-то один — «наше все». Мое все — великая русская поэзия.

— Как вы относитесь к тезису о праве гения на нарушение общепринятой морали? Гений и злодейство совместны?

— Я теперь с осторожностью пользуюсь этим крупным словом, но в богемной среде оно было обиходным термином. «Ты гений, старик!» — такие комплименты в мои времена отвешивали друг другу молодые стихотворцы. Ирония испарялась, а приятный осадок оставался. Все тогда, кажется, были гениями.

В раннюю пору знакомства мы с Иосифом (два «гения») выясняли позиции друг друга, и он высказал что-то очень лихое, на что я возразил: «А как же гений и злодейство?» Он ответил: «Они вполне совместны, и сам Александр Сергеич тому подтвержденьем, в особенности по части дам». Да я думаю, что и по части кровожадных вызовов на дуэли, и даже некоторых текстов: безосновательно ославил на века бедного Сальери, оскорбил достойных современников, кощунствовал на деликатные темы религии. Это добавляет печали о нем, когда читаешь небесные стихи. Но строк печальных не смываешь и думаешь при этом: прав был Викентий Вересаев, написавший книгу «Пушкин в жизни», исключившую слепое поклонение великому поэту.

— Поэзия и искусство — это конкуренция или сад, где цветут разные цветы?

— Для читателя это действительно сад, где царит многоцветная гармония, но если ты сам один из тех цветочков, то картина меняется. Поэтам необходимо кому-то читать стихи, и вот они знакомятся с себе подобными, объединяются в квартеты и хоры, которые потом неизбежно распадаются, потому что каждый из них солист. И здесь начинается состязание, конкуренция, бой соловьев. Но это хорошо. Голоса их шлифуются и крепнут в певческих дуэлях при одном условии: если конкуренция честная. У поэтов должны соревноваться стихи и только стихи.

— «Скорбеть об этом — да. Вернуться — нет», — это начало 80-х годов, ваши знаменитые «Русские терцины». А сейчас? Что изменилось в России? Что осталось прежним?

— Как автор я рад, что мои «Терцины» читают. Но я бы вдвое был счастлив, когда б они напрочь устарели. Они были задуманы как многоголосие русских вопрошаний, как «последняя правда» в спорах о себе, о своей истории, о проблемах и особенностях менталитета. Я специально искал и нашел для них краткую и емкую форму — строфу в десять строчек терцинами. И писались они в пору, когда советской власти не видно было конца. В результате получился психоанализ русского «Мы». Естественно, там оказалось много неприятных, горьких признаний о наших привычках, исторических неудачах, но есть и много надежды, и жалости, и участия. С тех пор произошли колоссальные перемены: распалась империя, появился свободный рынок, установились определенные свободы. Но… не остался ли русский характер таким же? Мне самому хотелось бы знать, что осталось, что изменилось, что пошло вспять…

— В своих воспоминаниях вы восторженно говорите о русской философии начала прошлого века. В чем вы видите ее смысл и ценность?

— Русская школа идеалистической философии, увы, в России никому не пригодилась. Я ожидал, я очень надеялся, даже уповал, что с крахом марксизма она займет образовавшийся вакуум в русских головах. Но этого не произошло. Ведь «свобода» была одним из главнейших слов эпохи 90-х. Если представить голову интеллектуала, нашего современника как книжный шкаф, то полка томов с марксистско-ленинской дребеденью опустела, и туда должны были встать тома прежде всего сочинений Бердяева, философа свободы. А за ним и весь славный ряд: Чаадаев, Достоевский (как философ), Толстой (как философ), Николай Федоров, Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский, Лосский, Шестов, Франк, Карсавин. Вот тогда, думал я, у России все получится.

Для меня в 70-е годы эта философия была открытием и спасением из интеллектуального тупика, выходом за пределы довольно тесной обозримости. Классическая (западная) философия не отвечала на мои вопрошания, казалась мне прейскурантом ненужных определений. Мне нужно было другое — узнать, в чем смысл жизни, например в чем назначение человека, и другие «глупые», но насущные вопросы. Русская философия именно об этом. Одна из работ Евгения Трубецкого так и называется — «Смысл жизни». Русский философский ренессанс начала прошлого века — это глыбы истинных духовных ценностей. Откройте Бердяева «Царство духа и царство кесаря» — это же красота и вдохновение в самом слоге. Альпийские луга!

Почему об этом никто не вспомнил в 90-е? Запрет при советской власти. Застоявшееся предубеждение, скепсис. Утверждения типа «русской философии не существует», «Бердяев не философ, а публицист» и т.д. Серия статей Бориса Парамонова, ироническо-снисходительных по тону, с «разоблачениями» несостоятельности русских философов, частенько с фрейдистских позиций. Несостоявшийся диалог с церковью. Можно продолжить, но достаточно.

— Из несвободного литературного процесса в СССР вы попали в свободный литпроцесс русской эмигрантской диаспоры в Америке. Но вот уже как тридцать лет литература в России тоже свободна. Можно сравнить эти три состояния русской культуры? Как на нее влияет свобода?

— Прежде всего, любой процесс подразумевает развитие, а какое может быть развитие без великих результатов, сопоставимых с классиками? Просто литературная тусовка… Сравнить две тусовки — эмигрантскую и отечественную — это и познавательно, и забавно. По моим наблюдениям, россияне отстали от зарубежников ровно на десять лет, повторяя их ошибки и впадая в те же соблазны. Самое главное искушение — это, конечно, свобода. Помню, какие выдвинулись у нас новаторы. Нет цензуры — ура, да здравствует нецензурщина! Это Алешковский. И — наконец-то можно писать о безобразном безобразно! Это Мамлеев. И везде я, я, я! Это все.

Помню, как в 1981 году американские слависты собрали новоэмигрантских писателей на форум в Лос-Анджелесе. Дух единения у писателей совершенно отсутствовал. Расклад взаимных недоброжелательств был таков: Солженицын прослыл националистом и консерватором, и на него накинулись с резкой критикой диссиденты и журналисты либерального толка — сначала, после его «Гарвардской речи», — американские, а затем, как по отмашке, и эмигранты третьей волны. В этом неблагородном деле к ним присоединились Войнович и Синявский. С Синявским рассорился Максимов, редактор «Континента». Поклонники Бродского тоже не терпели Солженицына, а сам Бродский — Аксенова, которому чинил препятствия в американских издательствах, но помогал Довлатову. Из-за этого Довлатов дистанцировался от меня, которого не жаловал Бродский. Не жаловал он и Сашу Соколова, которого когда-то благословил Набоков. А Лимонов презирал всех. Тем дороже оказались для меня старые дружбы: с Горбаневской в «Русской мысли» и «Континенте» и со Славинским на Би-би-си.

На той конференции все это проявилось. «Звезды» заведомо отказались присутствовать: Солженицын не хотел видеть Синявского и Янова, своих хулителей, Бродский — еще кого-то… Аксенов бранил Мальцева, который его назвал советским писателем. Коржавин попрекал Довлатова за безыдейность, Лимонов ехидничал над Солженицыным, слагал с себя звание писателя и отрекался от всех. А Бобышев предложил всем объединяться, но только сам не знал, как и зачем. Вот что свобода делает с нашим братом.

— Кем вы себя сегодня в итоге ощущаете: русским или американцем?

— В зависимости от тематики моих сочинений: в первую голову, конечно, русским, точней — петербургским стихотворцем, живущим в Америке. А когда пишу стихи на местные темы, то американским русскоязычным поэтом. Я чувствую себя самим собой.

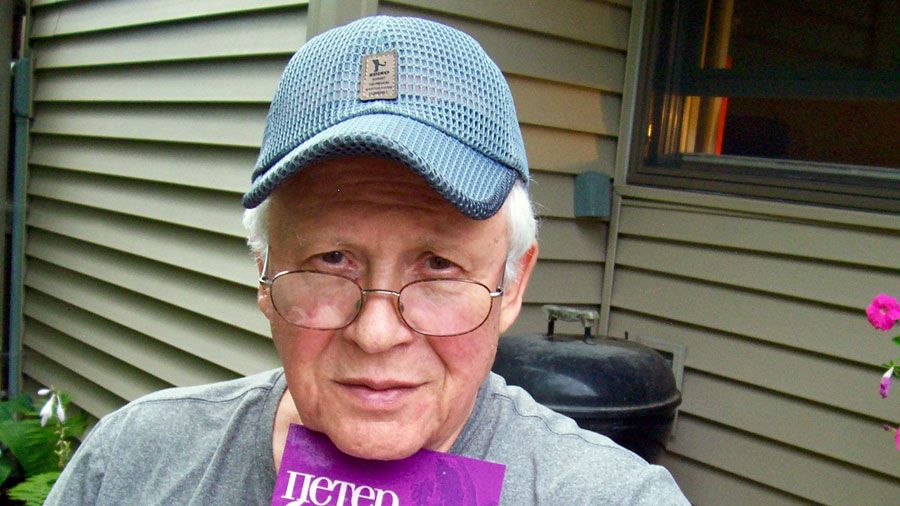

Фотография из архива Дмитрия Бобышева. Фото на анонсе: www.dbobyshev.wordpress.com.