30.05.2022

Биография Жана Ренуара — лучший подарок киноману. Книга Паскаля Мерижо «томов премногих тяжелей» не в фигуральном, а в физическом восьмисотстраничном смысле: автор решил воссоздать творческий путь по косточкам, наперекор мемуарам режиссера.

Результат поучителен. Реконструкцию предваряет черновой эпиграф беллетризированной автобиографии героя «Моя жизнь и мои фильмы»: «Я родился с неутолимой страстью рассказывать истории. Даже плача в колыбели, я пытался привлечь внимание потенциальных зрителей», — говорил Ренуар. Книга Мерижо едва ли привлечет последних, она адресована преданным поклонникам творчества.

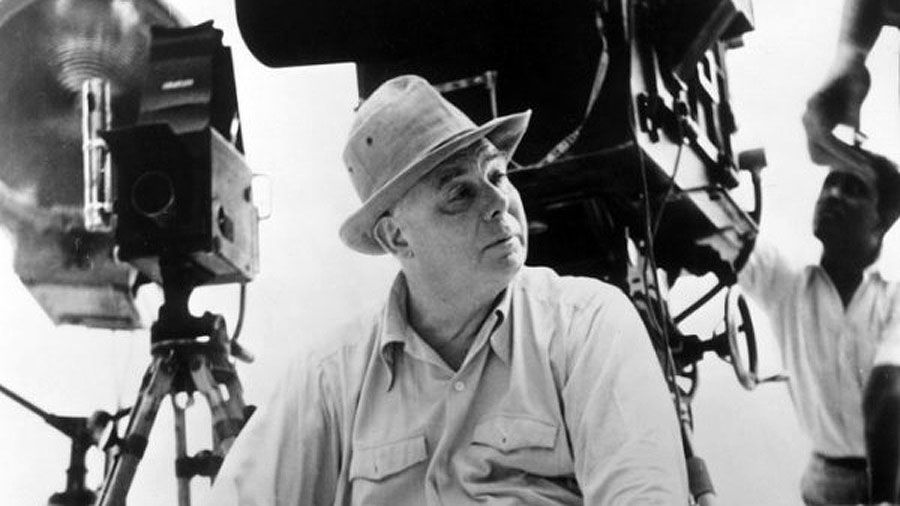

«Я решил восстановить связи, сделать так, — признается Мерижо, — чтобы отдельные сцены выстроились, наконец, в складный сюжет». Задача не тривиальная, ведь герой умудрился прожить около полутора дюжин жизней в искусстве: фильмография киноклассика сравнима с палитрой его знаменитого отца, «папаши Огюста». Заслуженная слава сыграла с наследником скользкую шутку: «Все восхваления были адресованы режиссеру фильмов, снятых до 1940 года, как будто молодой Жан Ренуар существовал только в своих фильмах, как будто он обрел плоть и кровь только тридцать лет спустя в виде дородного пожилого человека с несравненным красноречием, специалиста по тщательно отточенным мнениям… который начал существовать лишь после того, как его карьера закончилась… Ранними фильмами Ренуара восхищались за естественную пульсацию жизни, которая как будто проникала в них сама, без помощи средств кино; поздними — за то, что кино сочилось в них из каждого плана. То есть по принципиально разным причинам. И если на протяжении долгих лет Ренуар уверенно держит второе место после Чаплина по количеству посвященных ему исследований, размышлений и аналитических разборов, то связано это может быть с тем, что его творчество, возможно, наиболее полно способно ответить на вопрос, заданный Андре Базеном (одним из тех, кто больше прочих писал о Ренуаре): «Что есть кино?»… Итак, кто же такой Жан Ренуар?»

Прежде всего — вечный ребенок Belle Époque, родившийся в живописном особняке на Монмартре, избалованный наполнявшими дом натурщицами, одна из которых стала ему матерью, вторая — заботливой мачехой, третья — первой, несносной, супругой. Богемный приют чуть не ежедневно навещали импрессионисты, их домочадцы и поклонники, запечатленные самим Саша Гитри в киножурнале «Наши» 1915 года: Анатоль Франс, Огюст Роден, Эдмон Ростан, Клод Моне и Огюст Ренуар в кругу семьи.

Между ними нет лишь Жана Ренуара — он отправился на войну. Был кавалеристом, поступил в егеря, стал авиатором и был комиссован из-за осколочного ранения в бедро, мучившего его всю жизнь. Год спустя умирает отец, и Жан подумывает заняться торговлей искусством. Киноэкран оставался для Ренура голливудским чудом — он преклонялся перед Гриффитом и Штрогеймом, обожал Чаплина, но, как-то заглянув в синема, увидел настоящее французское чудо — «Костер пылающий» Ивана Мозжухина. Будущий режиссер заинтересовался важнейшим из искусств в несколько неожиданном роде: «Я подчеркиваю тот факт, что в мир кино я вступил лишь в надежде создать из своей жены звезду». И стал продюсером.

Фильмы с Катрин Эссленг успеха не снискали, но супруг понял, что улаживать дела на площадке куда веселее, чем за кадром: «Особый талант Жана Ренуара заключался в том, что даже самые непримиримые соперники соглашались с ним, не изменяя своим взглядам. В любых обстоятельствах. Возможно, в этом они неосознанно копировали его самого: Ренуар, оставаясь в стороне, придавал им уверенности, а взамен получал восхищение, внимание и полезные знакомства… Жан Ренуар стремился к тому, чтобы каждый актер и каждый член съемочной группы чувствовал себя ответственным за готовый фильм, каждому позволял верить, что роль режиссера очень невелика. Это был не творческий метод и не расчетливый подход, так он вел себя всегда и со всеми. Каждому, с кем он общался, он умел привить иллюзорное ощущение, будто этот человек для него очень важен… Его способность «читать» человека с первого взгляда, видеть его природу, сильные и слабые стороны, позволяла мгновенно подстроиться под собеседника — и эта тактика соблазнения работала безупречно. Скромность и тщеславие соседствовали в нем, подпитывали друг друга вплоть до полного слияния».

Однако соблазнить публику оказалось куда труднее, чем коллег. В середине тридцатых критики восторженно приняли импрессионистскую рождественскую сказку «Маленькая продавщица спичек» и, особенно, «Будю, спасенного из воды». Казалось бы, незатейливая комедия положений о клошаре открыла ключевую психологическую коллизию французского кино. Вообразите историю «принца и нищего», в роли которых выступают природный аристократ — жовиальный клошар и гостеприимное буржуазное семейство. Как и Будю, Ренуар жаждал признания, и тут на помощь пришел выдающийся сценарист Жан Превер, усиливший каркас авантюрной пасторали «Преступление господина Ланжа», высоко оцененного критиками: «С технической точки зрения это попытка связать воедино, в одном плане, фон и первый план — одним движением камеры объединить то, что происходит в жизни, за спинами актеров, и то, что происходит у актеров в головах…» Ренуар впервые стал самим собой — наследником импрессиониста, интуитивно спрягающим реализм и психологизм, чувственность природы и природу чувственности.

Однако умами современников владели иные, политические стихии: «Французское общество источало запах разложения, и людям хотелось хоть какой-то энергии, нового динамичного развития, источник которого мерещился им то в Москве, то в Берлине…» Желая быть услышанным, Ренуар становится колумнистом «Юманите», экранизирует «На дне», снимает заказную агитационную ленту «Жизнь принадлежит нам», посещает первый Московский кинофестиваль и внезапно осознает свое уникальное призвание: «Я думаю, что кино должно быть национальным по духу (как американское кино и русское кино, каким было немецкое кино) и что в этом вопросе как раз надо быть непримиримым. Но это не наш случай — мы вопиющим образом сдаемся на милость американского духа. Это плохо, потому что американцы всегда лучше нас будут снимать американские фильмы. Мы должны делать французские фильмы, ведь именно их мы делаем лучше всех на свете!»

Первым международно признанным национальным фильмом становится «Великая иллюзия» — пророческая лента о парадоксальном единении Европы… в германском лагере для французских военнопленных Первой мировой. Бедолаги обретают моральную опору в твердом духом пилоте, а тот — в сбившем его немецком асе, ставшем комендантом… «В чем же заключается великая иллюзия? — задается вопросом автор книги. — Родина? Но фильм по-своему весьма патриотичен. Мужское братство? Теоретически мы бы совершенно согласились с г-ном Жаном Ренуаром… Война! Надежды, связанные с нею, никогда не оправдываются, а обещания не выполняются…» По крайней мере, так пояснял Ренуар; очевидно, лукавил: иллюзорен побег военнопленных, обретающих свободу лишь в его подготовке, что блестяще подтверждает съемочный процесс: «Великая иллюзия» является типичным плодом метода Ренуара, если таковой метод когда-либо существовал.

Главный признак этого метода — сверхъестественные приспособленческие способности режиссера, которые позволяют ему обходить все препятствия, двигаться по непредсказуемому пути и открывать возможности, не предполагавшиеся предыдущими версиями сценария.

«Приспособленчество», на котором упорно настаивает автор, заключалось не столько в гибкости, сколько в умении учиться у жизни в кадре. Например, пригласив на роль второго плана великого режиссера Штрогейма, Ренуар не только предполагал, а рассчитывал, что тот займет просцениум, затмив собой зазвездившегося исполнителя главной роли, Жана Габена. Так и произошло. По-мейерхольдовски шаржировавший аристократа Штрогейм — пророчески — переиграл звезду, тщательно изображавшую человека, старательно следовавшего Станиславскому в предлагаемых обстоятельствах. Ренуару было трудно: «Режиссер, по природе склонный к синтезу, ненавидящий конфликты, выгодно использующий вклад каждого, «большая птица, клюющая фрукты в саду», сталкивается с титаном кинематографа, которого он долгие годы ставил выше всех остальных (кроме, разве что, Чаплина). Разве мог он оспаривать предложения Штрогейма?» Однако именно «Великая иллюзия» принесла автору первый и самый громкий успех.

Месье Жан усвоил урок режиссуры и в следующей, лучшей своей картине поставил на роль растерянного аристократа самого себя. Артистические кунштюки биографу явно невдомек, зато начетчик Мерижо оставляет нам поле для подобных содержательных интерпретаций, а Ренуар, нащупав почву историософского обобщения, ставит свой главный шедевр «Правила игры». Здесь сам режиссер вываливается на авансцену многофигурного сюжета в духе Мариво и Бомарше в костюме медведя. Ренуар раскрылся как внутрикадровый постановщик и самый уязвимый персонаж в цикле невероятных метаморфоз — от слепого пятна до оптического фокуса драмы на охоте! Позже этот прием придется по вкусу благодарным коллегам и наследникам — Уэллсу и Тати, Фассбиндеру и Михалкову, а еще театральным корифеям Гротовскому и Васильеву.

«Октав, чудом угодивший в мир, чужой ему от рождения; друг мужей и любовников; конфидент женщин, которых ему не удается завоевать; безобидный весельчак, любитель ненароком ущипнуть служанку; музыкальный критик, мечтающий стать дирижером; игрушка в руках собственных демонов, с удовольствием на один вечер примеряющий на себя роль режиссера; актер, неспособный избавиться от медвежьей шкуры, которую сам же на себя напялил… Октав — это и есть Жан Ренуар на съемках «Правил игры»… «Каждый по-своему прав!» — Октав в «Правилах игры» говорил это с горечью и досадой на род человеческий, но годы спустя на этой максиме было воздвигнуто убеждение, что Ренуар прав всегда и во всем… Впрочем, она совершенно естественна для режиссера, который в своих фильмах старается оправдать каждого персонажа: эта особенность придает его фильмам масштаб и делает их уникальными…» — меланхолично комментирует жизнеописатель. В самом деле, не поспоришь, герой книги обогнал кинематографическое время, задав его сюжетообразующий канон.

Высокий сарказм заключался в том, что вскоре, перебравшись в США и получив гражданство, Ренуар остался во всех отношениях приятным, радушным «папашей» и никем не понятым «Октавом». Сделав десяток славных, но малоуспешных картин, «человек-медведь» осознал свою экстерриториальность и стал «Летучим голландцем» — снимал в Индии и Италии, а затем вернулся в Париж, чтобы воспеть погибшую Belle Époque во «Французском канкане», «Елене и мужчинах» и «Завтраке на траве». Пророческий подтекст финальной трилогии остается за кадром и ждет пытливого исследователя, лучшим подспорьем которому станет объемный труд Мерижо.