26.04.2022

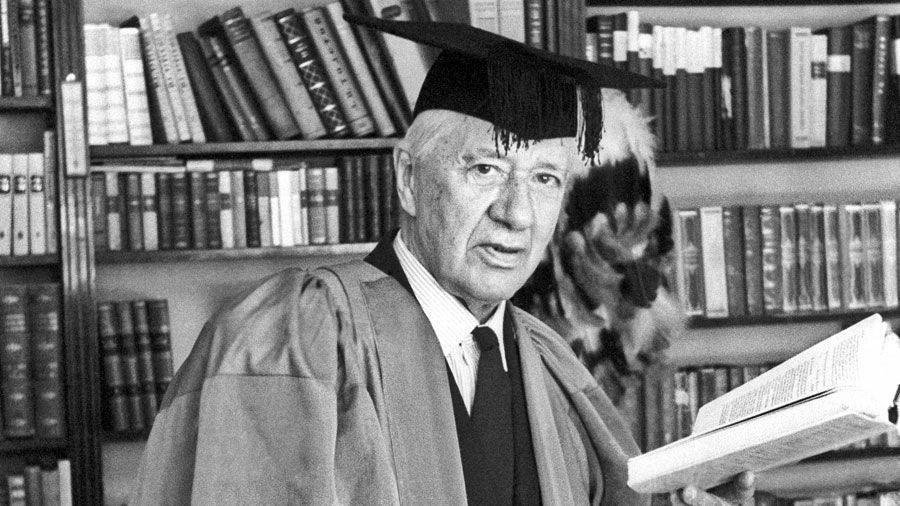

На свой вечер в Коммунистической аудитории МГУ 20 февраля 1964 года Корней Иванович облачился в красно-серую мантию почетного доктора литературы Оксфордского университета. Высокое академическое отличие ему, второму из русских писателей после Ивана Тургенева, присвоили менее двух лет назад. Премиальный заграничный наряд в стенах прославленного московского вуза мог бы выглядеть как укор и вызов — смотрите, мол, не слишком-то щедрые англичане оценили его выше, чем любезные соотечественники, если бы в те же сроки он не был удостоен самой престижной на Родине Ленинской премии за книгу «Мастерство Некрасова», причем первым из литературоведов. И все же то, что почтенный, в возрасте Льва Толстого, литературный критик по-детски сиял, радуясь своему экзотическому одеянию, скрыть было невозможно. Ведущий вечера, автор фильма «День рождения Чуковского», тоже литературовед, без пяти минут доктор филологии, да еще и пародист Зиновий Паперный, сославшись на заглавие оттепельной поэмы Александра Твардовского «За далью — даль», пообещал: общение с гостем откроет аудитории феерическое многообразие его талантов («За гранью — грань»).

Один только перечень тех граней впечатляет: детский поэт, прозаик, переводчик и теоретик перевода; собиратель и толкователь «лепых нелепиц» детской речи; литературный критик и историк литературы; биограф, текстолог и публикатор Некрасова… А еще — автор «Дневника», начатого в 1901 году (посмертно напечатанного в трех томах), создатель «Чукоккалы» — домашнего альманаха с автографами и рисунками близких друзей и знакомых, известных людей искусства, как на подбор одаренных остроумием, мемуарист, от издания к изданию пополнявший книгу литературных портретов и этюдов, неутомимый поборник правильной живой речи, ненавистник словесной канцелярщины, популяризатор Библии, лектор, рассказчик, полемист, газетчик с 60-летним стажем, страстный книгочей…

Его детские книжки издавались миллионными тиражами, радуя многие поколения малышей. А взрослые, поднимая детей и внуков, вычитывали в затверженных наизусть стихах даже то, чего в авторском замысле не было. Как озорную двусмысленность смаковали между собой, например, строчки из невинного «Мойдодыра» (1923):

Вдруг из маминой из спальни,

Кривоногий и хромой,

Выбегает умывальник

И качает головой…

В стихотворной, сочиненной в начале 1920-х сказке «Тараканище» чересчур догадливые читатели узнавали (много позднее) в заглавном персонаже «отца народов» — ведь «он тоже рыж и усат». Да и Мандельштам вроде как подтвердил в 1933-м: «Тараканьи смеются усища…», однако эпиграмма была сочинена через десяток лет, когда Сталин уже прибрал к рукам всю власть, а стихи Чуковского скорее случайно и далеко не сразу оказались сбывшимся пророчеством.

Александр Блок в детстве не мог читать его сказок, поскольку был старше сказочника лишь на год и четыре месяца, а «Крокодил» — первый опыт Корнея Ивановича в детской поэзии — появился в печати только в 1917 году, когда Александр Александрович уже обошел по возрасту Пушкина. Но в поэме «Двенадцать» (январь 1918-го) литературовед, автор первой и последней прижизненной книги о Чуковском Мирон Петровский обнаружил много общего с «Крокодилом»: разгул уличной стихии, слияние высокой традиции с низовой культурой (лубок, частушка, газетный лозунг), кинематографическую динамику до ряби в глазах, стремительную смену ритмов, живость разговорных интонаций… Впоследствии поэт Александр Кушнер привел поразительные совпадения. В «Двенадцати»:

Гуляет ветер. Порхает снег.

Идут двенадцать человек.

В «Крокодиле»:

Через болота и пески

Идут звериные полки.

В «Двенадцати»:

Трах-тах-тах! — И только эхо

Откликается в домах.

В «Крокодиле»:

Пиф-паф! — и буйвол наутек.

За ним в испуге носорог.

Пиф-паф! — и сам гиппопотам

Бежит за ними по пятам.

В «Двенадцати»:

А Катька где? — Мертва, мертва!

Простреленная голова.

В «Крокодиле»:

Но где же Ляля? Ляли нет!

От девочки пропал и след.

Автор «Двенадцати» сказку о Крокодиле, конечно, читал и наверняка воспринял ее как удачный опыт извлечения эпической вещи из современного быта. Да и вообще эти поэты тесно общались.

Показательно, что при повальном увлечении фотографией в начале прошлого столетия нет снимков Александра Блока ни с Мережковскими или Вячеславом Ивановым, ни с Брюсовым или Маяковским, ни с Ахматовой, ни даже с Андреем Белым… Но есть фотоснимок с Корнеем Чуковским — из лучших в «иконографии» первого поэта эпохи.

Когда Зиновий Паперный сказал, что «Крокодил» написан «в соавторстве с самим детским воображением», это была лишь яркая метафора. А вот книжка Корнея Ивановича «От двух до пяти» точно написана совместно с многочисленными корреспондентами, которые откликнулись на его просьбу присылать самобытные детские слова, речения, обороты речи. И эти словесные перлы на радость взрослым были обильно включены в книгу. Умиляться нелепицам детской фантазии — в порядке вещей. Разве не трогательна такая, например, сцена: ребенок, разрубив лопаткой дождевого червя, «разумно» объясняет, зачем он это сделал…

— Червяку было скучно. Теперь их два. Им стало веселее.

(Мальчик хотел, как лучше, а убил червяка от неведения.)

Чуковский собрал обширный материал, чтобы привлечь внимание читателей к своеобразию детской психологии, и открыл, в частности, гениальные лингвистические способности у малышей «от двух до пяти» лет, когда они осваивают родной язык, по всем правилам выстраивая новые, неведомые словарям, но совершенно понятные слова:

— Козлик рогается.

— Бумага откнопкалась.

— Замолоточь этот гвоздь.

Девочка двух лет, заставляя свою куклу нырять, приговаривает:

— Вот притонула, а вот и вытонула.

Уже перед школой эта творческая способность ребенка естественным образом угасает, зато взрослый дядя, проникшись сочувствием к заливающемуся слезами человечку, может озадачить:

— Ты по какому вопросу плачешь?

Такую, привычную в бюрократическом обиходе, речь Чуковский назвал канцеляритом и, как мог, с оным боролся.

Конечно, для студентов из университетской аудитории этот замечательный старик был не только соучастником их детских игр, но и современником Льва Толстого, Чехова, сотрудником Горького, моделью Ильи Репина… На вечере в Московском университете Чуковского первым делом спросили о Есенине (как в наши дни задали бы вопрос о Высоцком или Бродском), и Корней Иванович наотрез, без объяснений, отказался о нем говорить, словно тот давным-давно смертельно его обидел. Но при этом так охотно, с таким восхищением говорил о Маяковском, что казалось: Владимир Владимирович был и остается не только лучшим, талантливейшим поэтом, но и благороднейшим дорогим другом рассказчика. А между тем у 22-летнего Маяковского был роман с его 35-летней женой, к тому времени уже матерью троих детей, и несчастный муж-отец сходил с ума от ревности. Более того, проницательный литературовед сумел убедить себя в том, что в издевательском «Гимне критику» (1915) Маяковский обхамил всех критиков скопом, но обошел сторонкой его одного. А все потому, что через пять лет после публикации этого стиха автор на голубом глазу уверял «своего Корнея»: имел в виду кого угодно, только не его. Хотя там что ни строчка — то персональный выпад: от прозрачного намека на происхождение Чуковского до обыгрывания особенностей его носа, который как раз и станет главной приметой Корнея Ивановича в шаржах-карикатурах.

По соседству с Комаудиторией МГУ, в университетской студии «Наш дом», Марк Розовский поставил тогда спектакль «Вечер русской сатиры», где задорно распевались рискованные по тем временам стихи Саши Черного:

Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,

С четырех сторон открытый враждебным ветрам.

По ночам я шатаюсь с распутными пьяными Феклами,

По утрам я хожу к докторам.

Тарарам.

Когда из зала выкрикнули только-только извлеченное из небытия имя Саши Черного (именно Чуковский написал предисловие к его тому в «Библиотеке поэта»), Корней Иванович, словно по инерции, начал рассказ с упоминания того же Маяковского: однажды он, Чуковский, спросил у автора «Облака в штанах», кого тот больше любит, Полонского, Майкова или Фета? Удивленный таким немыслимо далеким для футуриста выбором, поэт засмеялся и сказал: «Сашу Черного». Некоторые строчки последнего Маяковский даже перевел в разряд поговорок и на чей-нибудь бойкий ответ мог мгновенно отозваться двустишием:

Но язвительный Сысой

Дрыгнул пяткою босой.

А рассказывая о каком-либо уличном происшествии, иногда вставлял:

Сбежались. Я тоже сбежался.

Кричали. Я тоже кричал.

Сатириконскую иронию Саши Черного высоко ценил и Чуковский, но особенно поощрял его работу над детскими стихами. Составляя альманах «Жар-птица» и сборник «Елка», редактируя выходивший как приложение к «Ниве» журнал «Для детей», советовался с Сашей Черным, как сделать лучше. И был в совершенном восторге от единственного у того «любовного», посвященного трехлетнему ребенку стихотворения:

У Лизы чудесные теплые ручки

И в каждом глазу газель.

Вслед за Маяковским, пораженным сходством собственных стихов с «Юбилярами и триумфаторами» Некрасова, Чуковский мог бы сказать об этих глазах-газелях Саши Черного:

— Неужели это не я написал?!

В феврале 1964-го в рассказах со сцены перемежались Владимир Короленко и нарком Луначарский, Александр Куприн и Леонид Андреев, Юрий Тынянов и Евгений Шварц. И снова возникал Маяковский. И опять — Блок.

На столик, перед которым сидел гость, слетались записки. Он складывал пальцы клювом, хищно прицеливался и когтил одну за другой. Развернув очередную, нараспев огласил: «Прочитайте что-нибудь неопубликованное Блока», — после чего откинулся на спинку стула, поднял глаза, обвел устроенный крутым амфитеатром зал и обиженно молвил:

— Вы бы хоть опубликованное прочитали!

А если бы спросили о неопубликованном Некрасове, то могли бы услышать, как прихотлива удача в архивном поиске. Ведь прежде, чем комментировать литературное наследие поэта, Чуковский существенно его приумножил. По подсчетам Юрия Тынянова, прежнее «полное» собрание сочинений Николая Некрасова включало всего 32 214 строк. Маститый критик и писатель добавил к ним больше 15 000 новых, неизвестных до того строчек (оставленных в рукописях, затерявшихся, выброшенных цензурой). Нашел 35 печатных листов неизданных прозаических текстов. А к «Мастерству Некрасова» (1952; 1962) подошел после серии биографических очерков: «Жена поэта (А.Я. Панаева)» (1921), «Поэт и палач» (1922), «Некрасов и деньги» (1923), «Некрасов и его враги» (1928).

Через три года после вечера в Комаудитории Корнею Чуковскому исполнилось 85 лет. В дневнике он горько жаловался на крайнюю немощь, а по радио с наигранной бодростью как-то раз пропел:

— Это чудесный возраст. Я всем советую дожить.

Все так — «В России надо жить долго». Иногда эту фразу приписывают ему, хотя ее автор — блестящий афорист Виктор Шкловский. Сам же Чуковский благодаря долголетию сумел перетерпеть оголтелую кампанию по борьбе с «чуковщиной» в детской литературе, дождаться двухмесячной поездки на оксфордские торжества, поддержать создание блоковского заповедника в Шахматове, заступиться вместе с Маршаком за Иосифа Бродского, дожить до «Одного дня Ивана Денисовича», а отклик на эту вещь озаглавить «Литературное чудо».

И все-таки подготовленная им «Чукоккала» вышла только через десять лет после его смерти. «Вавилонская башня» с пересказом библейских сюжетов для детей — через двадцать. А к собранию сочинений в пятнадцати томах, которое действительно открывает «за гранью — грань», восстанавливает многочисленные пробелы в его наследии, приступили через три десятилетия.

Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Фото Александр Лесс/ТАСС

Источник