05.06.2022

Материал опубликован в мартовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

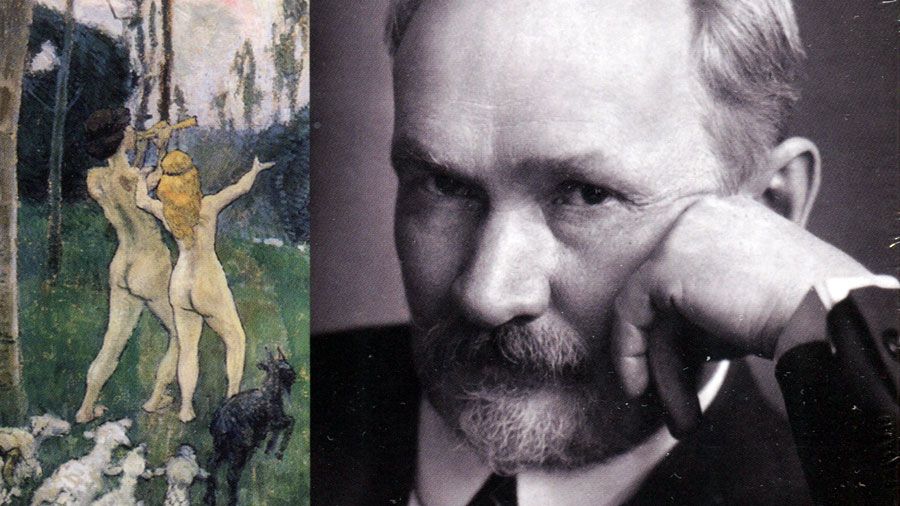

В серии «ЖЗЛ» вышло новое жизнеописание, пожалуй, самого почитаемого у нас русского мыслителя — блистательного, уникального, в чем-то последовательного, в чем-то противоречивого. «Розанов» Алексея Варламова производит впечатление очень нужного, всегда своевременного бестселлера.

«Бесстыжее светило», «гнилая душа», «человек душевного мрака», — щебетали современники Василия Васильевича. «Редкий талант отвратительнее его», — поддакивал им юный Александр Блок.

Восхищались значительно реже. Например — Мережковский: «Считаю нужным оговориться, что я считаю Розанова всемирно гениальным писателем». «Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает», — делился воспоминаниями Андрей Белый, который тоже ставил его очень высоко.

Точней и лаконичней всех высказался гимназический ученик философа Михаил Пришвин: «Розанов как шило в мешке, его не утаишь!».

Многое в судьбе этого уникума напророчила унаследованная от родителя фамилия. Как сообщает автор книги, «деда по отцовской линии звали Федор Никитич Елизаров, был он сыном священника, внуком священника и сам служил священником в селе Матвееве Кологривского уезда Костромской губернии. Розановым стал родившийся в 1822 году его сын Василий, после того как отрока отдали в семинарию. Такая была у колокольных дворян традиция: менять фамилии своим отпрыскам, посылая их на учебу».

В 1864-м, когда Василию-младшему шел девятый год, в романе-предостережении Николая Лескова «Некуда» возник раздражительный учитель Розанов, более того, выведенная там графиня Салиас де Турнемир (в реальной жизни беллетристка Евгения Тур) сыграла знаменательную роль в судьбах обоих писателей, переведенных ее хлопотами из провинции в столицу.

Наметивший мистическую фабулу Варламов некоторое время прилежно следует биографической канве: безотрадное детство, перемена трех гимназий, сделавшие из Васи книгочея и виртуозного мечтателя, то гипнотизировавшего учителей пристальным взглядом, то, прикрывшись учебником, витавшего в эмпиреях; облучение Достоевским, мало давшая уму и сердцу университетская учеба; ранний, злосчастный «идейный» брак с бывшей спутницей Федора Михайловича Аполлинарией Сусловой; затем — дурное учительство в елецкой гимназии (Розанова ненавидели ученики и коллеги, звали Козлом, и вроде даже было за что); внезапно, сам собой, «от сырости» сочиненный философский трактат «О понимании»; второй, счастливый до времени брак и переезд в Петербург по протекции чиновников-славянофилов…

Затем автор дает свободу почерку, изящно вплетая житейские обстоятельства в перипетии интеллектуальной эволюции, которая состояла в нараставшей амплитуде колебаний — от благонамеренного охранительства к теориям реформации образовательной системы и проклятого, все и вся заострившего брачного вопроса. Ни Суслова, ни церковь, ни законы не дозволяли оформить развод, и все появившиеся на свет после тайного венчания розановские девочки оказывались незаконнорожденными (им как не имевшим прав наследства в «случае чего» грозила участь парий)…

И тут, по словам Мережковского, «Розанов, будучи верным сыном православия, завопил от страшной боли, от боли религиозной. Он — не пустяшно религиозен. Он принадлежал церкви всей душой. Он вышел из консерваторов; все либералы считают его архиреакционером. Такой человек, находясь в лоне церкви, завопил от нестерпимой боли таким голосом, что, клянусь, если бы перевели его книги, то его бы услышала вся Европа, но в нашем обществе, по нашей лени и косности, почти никто его не слышит».

Он болезненно зациклился на отношениях православия, еврейства, а затем и египетского жречества к полу, взбудораженно перевернул стол с вековыми преданиями и установлениями, Василия Васильевича едва не предали анафеме, но — обошлось. «Розанов был врагом не Церкви, а самого Христа, который заворожил мир красотой смерти, — утверждал Бердяев. — В церкви ему многое нравилось. В церкви было много плоти, много плотской теплоты. Он говорил, что восковую свечечку предпочитает Богу. Свечечка конкретно-чувственна, Бог же отвлечен. Он себя чувствовал хорошо, когда у него за ужином сидело несколько священников, когда на столе была огромная традиционная рыба. Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было скучно».

«Консерватор, славянофил, ортодокс, каким он прибыл из провинции в Петербург, В.В. в общем-то никому особенно любопытен не был. Просто еще один, — договаривает Варламов. — Да, задиристый, более яркий, более талантливый и радикальный, чем прочие, составивший себе определенную известность, и что? А вот Розанов язычник, Розанов антихристианин, египтянин, Розанов с темой пола, Розанов, по выражению Гиппиус в ее рецензии на книгу «В мире неясного и нерешенного», «великий плотовидец» — иное дело».

Успех к нему пришел с переходом в суворинское «Новое время». Закат начался с обличения защитников Бейлиса, «дело» коего служило в глазах российской интеллигенции черной меткой…

Свои последние дни мыслитель провел близ Троицкой лавры. Были они душераздирающими (голодал, собирал окурки у кабаков, буквально молясь «на творожок с сахарком»), и в то же время осиянными нездешним светом. Для изображения того страшного периода автор новой книги нашел самые пронзительные краски, уточнив при этом: в мир иной Василий Васильевич отошел раскаянным христианином, под платом Преподобного Сергия.

Пристально отследив метаморфозы великого ума, оказавшегося в плену неустранимых и оттого бесценных для рефлексии житейских обстоятельств, Алексей Варламов поступил как нельзя лучше. Нить розановских прозрений и мытарств сплетается у него в клубок «идейных исканий», от которых — в силу масштаба личности — герой виртуозно уклонялся. Язычество оказалось ему любезно тем, что позволяло расплеваться с душной психологией, «вопросы пола» заменили злобу дня, еврейская тема позволила соприкоснуться с животворной мистикой соитий.

«В какой-то момент, — отмечает Варламов, — ему стало чуть легче, консерватизм улетучился, яко дым (но недалеко, чтобы всегда успеть вернуться), а вот последствия его переоценки прежних взглядов, его «полевения» и движения в сторону молодого древнего солнца оказались такими, каких, наверное, никто не мог ожидать, и в первую очередь он сам. Розанов — взлетел!».

«Сколько можно иметь мнений о предмете?

— Сколько угодно… Сколько есть мыслей в самом предмете, ибо нет предмета без мысли, и иногда — без множества в себе мыслей.

— Можно иметь сколько угодно нравственных «взглядов на предмет» и убеждений о нем?

— Сколько угодно.

— На каком расстоянии времени?

— На расстоянии 1 дня или 1 часа, при одушевлении — нескольких минут.

— Что же у вас 100 голов и 100 сердец?

— Одна голова и одно сердце, но непрерывно тук, тук… И это особенно, когда вы «спите», вам «лень» и ни до чего дела нет… Когда я снаружи засыпаю и наступают те «несколько минут», когда вдруг 100 убеждений сложатся об одном предмете.

— Где же тогда истина?

— В полноте всех мыслей. Разом. Со страхом выбрать одну. В колебании.

— Неужели же колебания — принцип?

— Первый в жизни. Единственный, который тверд. Тот, которым цветет все, и все живет. Наступи устойчивость — и мир закаменел бы, заледенел».

Не тут-то было, Василий Розанов отогрел его, этот устойчивый обывательский мир, воспевая пол, семью, повседневность, затмив угловатую, тавтологичную, да, пожалуй, и вовсе невостребованную en masse «академическую» философию. Без Розанова просто-напросто не существует полноценной русской мысли, постоянно ускользающей, закручивающейся, недоговориваемой и в то же время всеохватной.

В жэзээловской биографии предшественника Варламова Александра Николюкина (издателя розановского тридцатитомника) феномен вихрящегося думания как трепетного недомыслия вкупе с восхищенным домысливанием рассмотрен поверхностно, вскользь. Новое издание явно претендует на место среди главных, первостатейных текстов о Василии Васильевиче, где особо выделяются знаменитое ерофеевское эссе, «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского и составленное Виктором Сукачем жизнеописание.

Трогательная книга Варламова затрагивает и неисследованные, наследственно-трагические судьбы розановских дочек. Ни одна из них не выполнила наказ отца — выйти замуж и плодоносить.

Другой завет философа касается всех нас: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от нее», — как, несмотря ни на что, не отстранялся он сам ни от своей бедной, хворой матушки, ни от тяжело болевшей супруги, «мамочки» Варвары Дмитриевны, ни от поруганной, истерзанной, но хранимой Богом России.